或許你在汽車報導、賽車遊戲或車輛規格表上,曾經看過「FF」、「MR」、「RR」等文字標記,雖然這串字母對略懂車子的人大概一目了然,但意外發現很多平常沒有接觸汽車資訊的人,卻可能如讀到天書般「看攏嘸」!

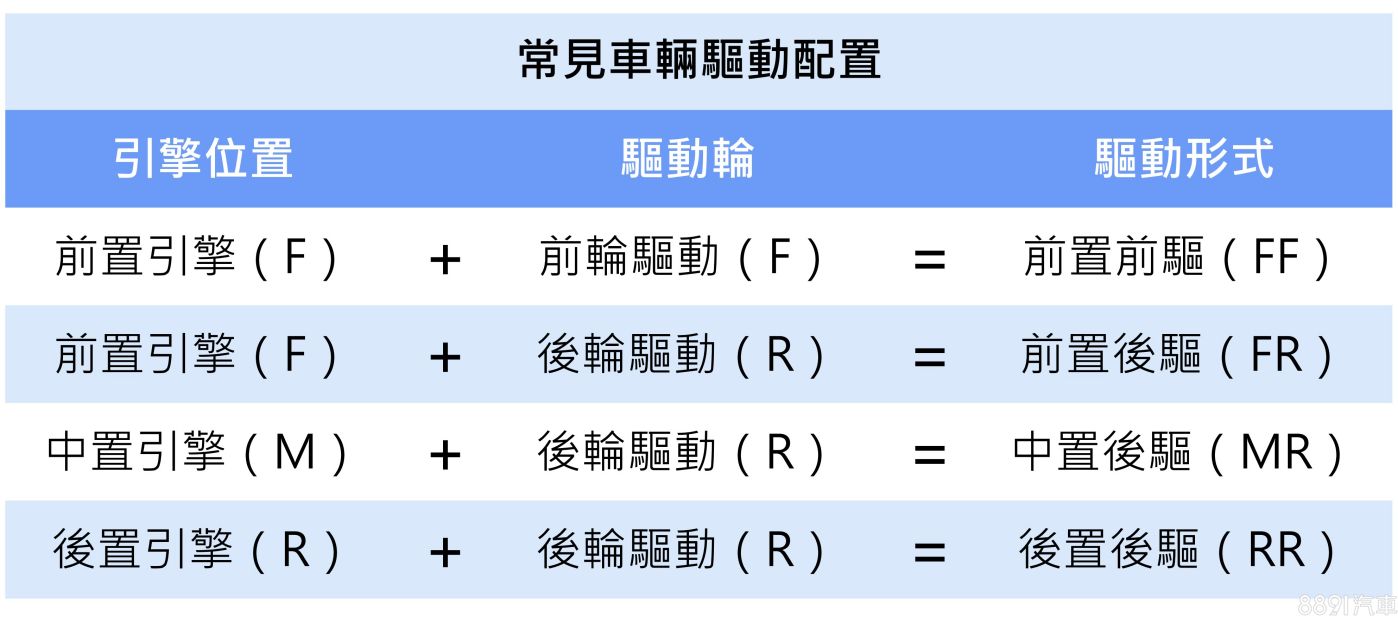

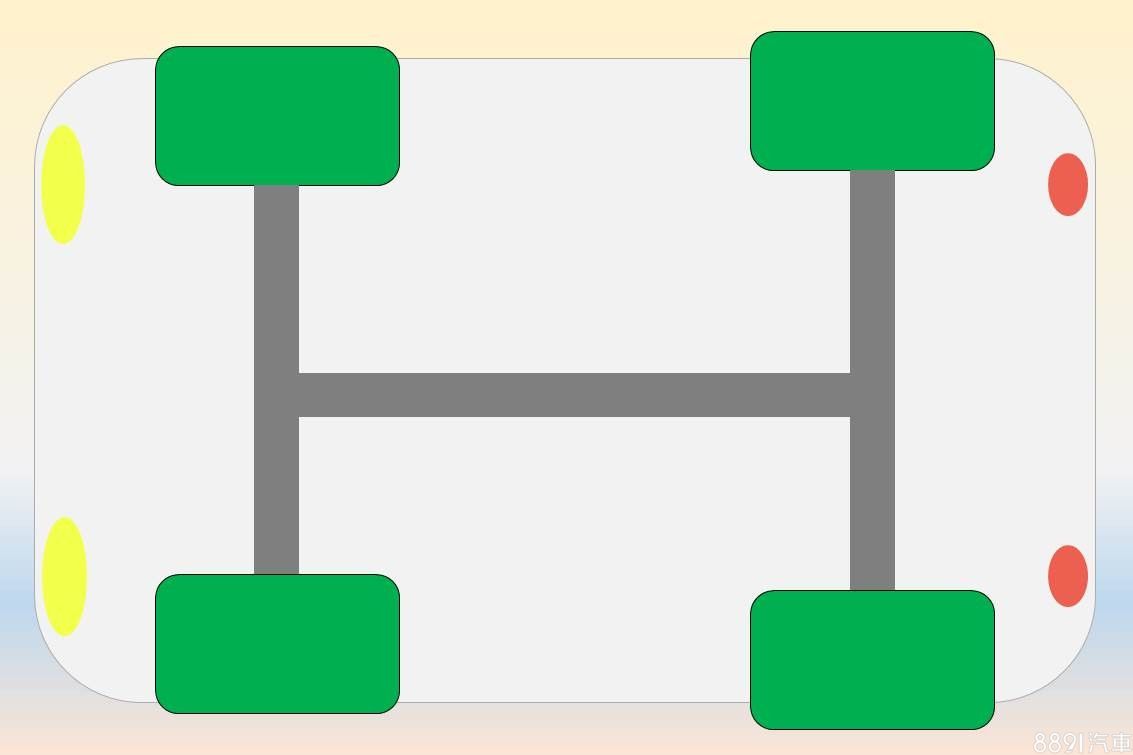

兩字母分別代表不同意義:第一個字母點出「引擎擺放位置」,第二個字母則表示「驅動輪」。由於車廠會根據車款的設計、定位和用途等因素,將引擎和驅動輪做不同的搭配,因此使用這串字母代碼,來描述車輛的驅動形式,

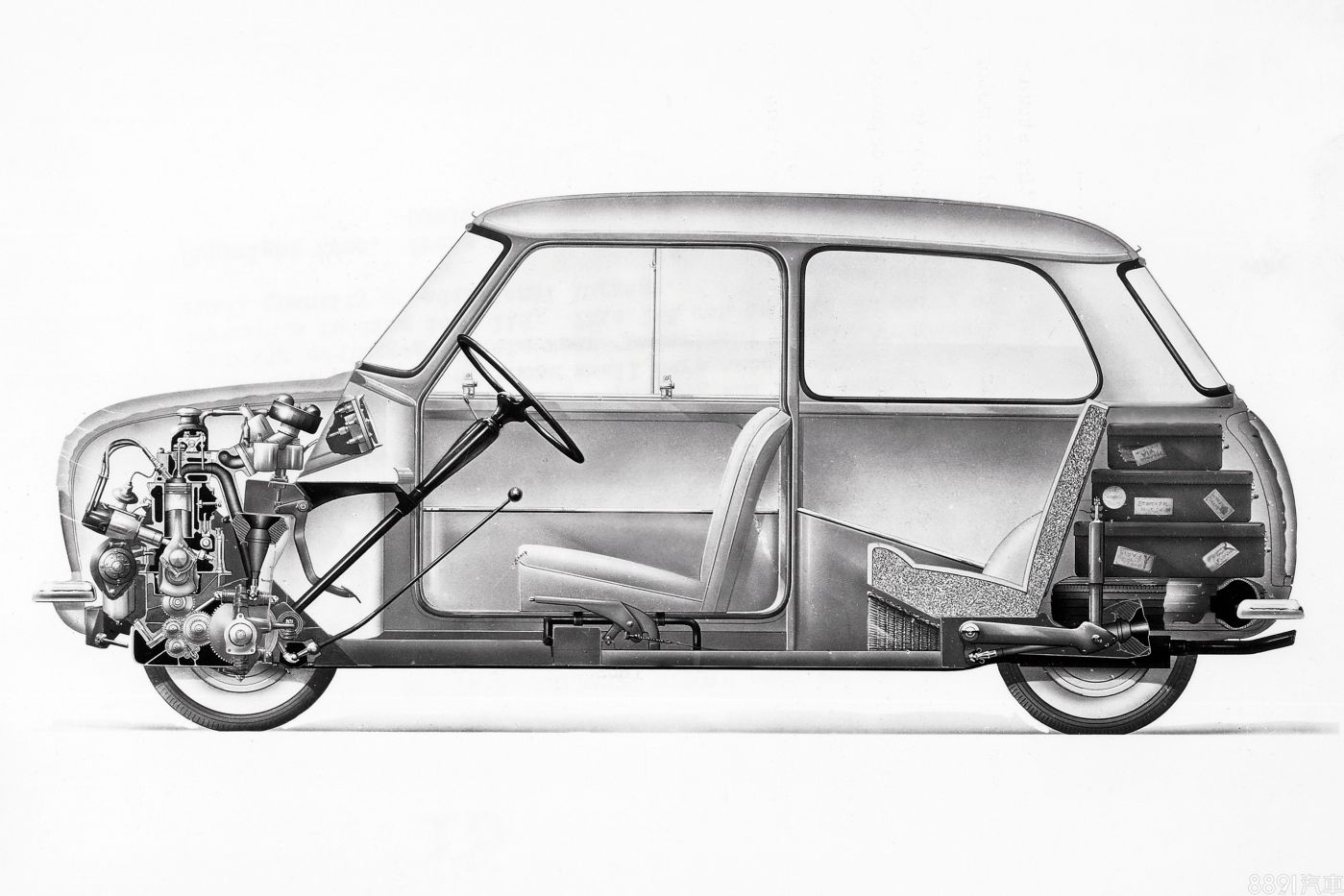

代表引擎位置的第一個字元,可能會出現的字母有三種,「F(Front)」意指「引擎擺車頭」,「M(Mid)」表示「引擎位在兩軸之間」,而「R(Rear)」則代表「引擎放車尾」。

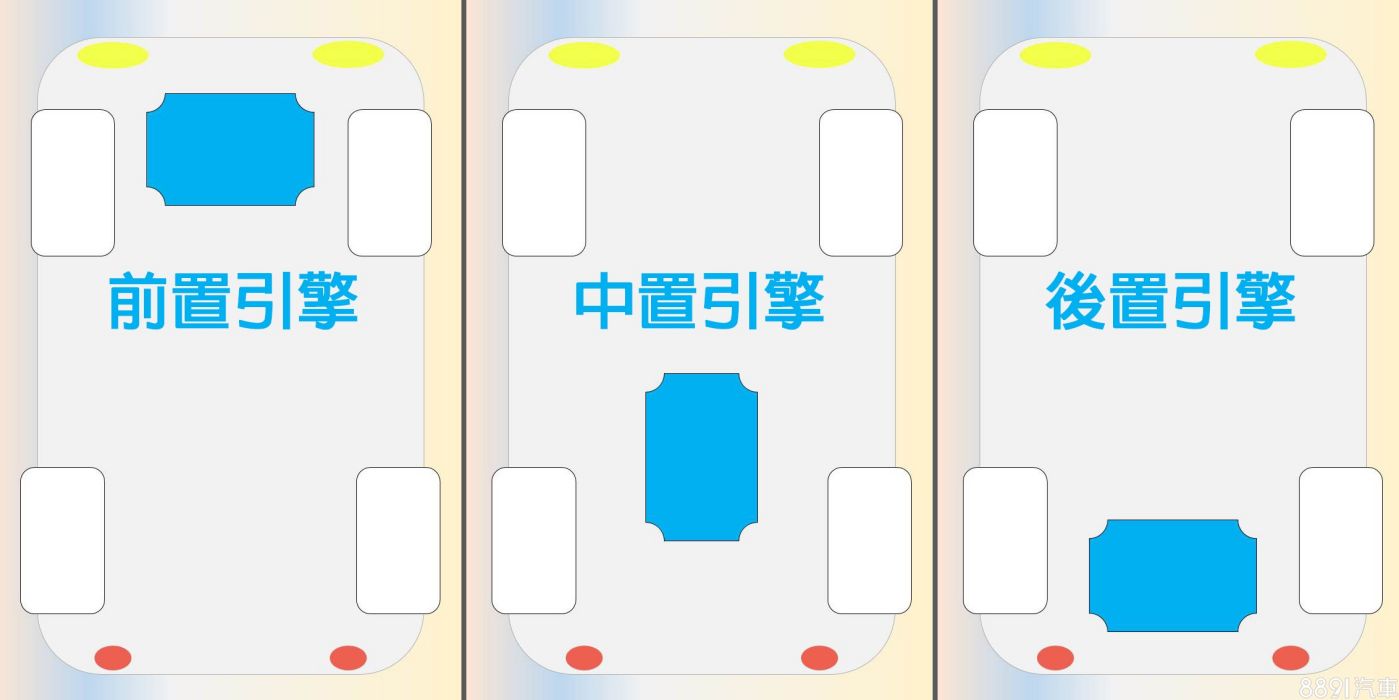

目前乘用車市場上,絕大多數車款都是引擎擺車頭,即所謂「前置」設計。這樣的設計能較獨立區分引擎室和車廂,讓乘坐和置物空間較不會被體積龐大的引擎所佔據,同時引擎室也能作為前方碰撞時的緩衝空間。

引擎在兩軸間的「中置」設定,引擎位置大多在座艙後方,因此實際重心落在車輛中後段。因為大幅犧牲乘坐和置物空間,通常為了平均前後車重、提升操控表現,才會使用中置設計,今日多被超跑和方程式賽車所使用,空間也往往非這類車款的訴求。

引擎放車尾的「後置」設計,考量重量集中在後方將不利操控,通常車尾造型較短俏,引擎也會稍微往前靠,並非完全位在後軸後方,因此一般引擎重心位在後軸上方或後方者,就能算是「後置」設定。

後置引擎車在今日乘用車壇相對小眾,保時捷911是少數堅持該設計的車款,反而在巴士和遊覽車等大客車上,因為能讓前方車廂載客空間最大化,也能允許低底盤設計,後置設計被廣泛採用。

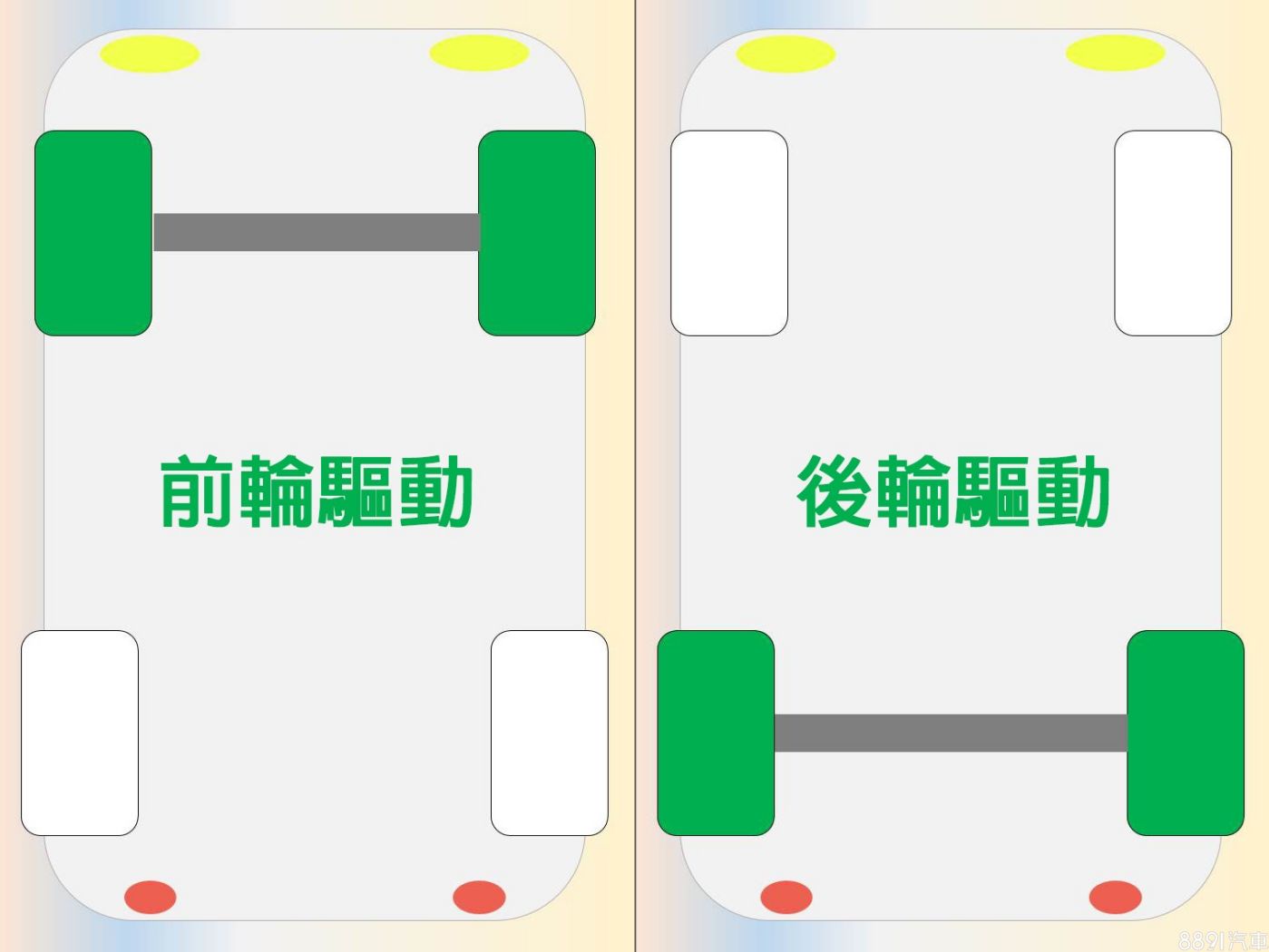

另一方面,簡稱中代指「驅動輪」的第二個字元,因為量產乘用市場上沒有所謂「中央軸驅動」的設計,一般只使用「F」和「R」兩個字母,分別代表「前輪驅動」和「後輪驅動」。

顧名思義,車輛單純由前輪帶動即為前驅。現今乘用市場前驅車,都是搭配前置引擎的「FF前置前驅」設計,也是當前市場主流大宗,「RF後置前驅」因缺乏實務效益而不存在,過去曾少量推出的「MF中置前驅」,則被視為FF配置的變化應用或子分類。

「後驅」就是單純由後輪輸出的形式,搭配引擎擺放位置的不同,可以分為「FR前置後驅」、「MR中置後驅」和「RR後置後驅」,上述三種配置在目前新車市場上皆有車款採用。

順帶一提,如果前後輪都能驅動車輛,則會用「4WD四輪驅動」來代稱,不指明引擎擺放位置,但其實在新車市場上不論前置、中置或後置的引擎配置,都有四輪驅動車款可選擇。

由於傳統燃油動力體積大,驅動配置往往得搭配底盤甚至車體做設計,引擎擺放位置也會因平台結構被固定,限制了變化彈性。舉例來說,基於前驅架構的底盤很難兼容後驅配置;而RR或MR等非主流的設定,就得開發專用底盤,也增加研發和製造成本。

但隨產業邁向電動化,也突破了這樣的限制。電動系統結構相對簡單、體積小、冷卻需求低,搭配模組化設計,得以實現一套平台兼容多元配置。例如Volvo C40和XC40 Recharge兩款純電跨界的單馬達車型,就曾在車體基礎不變的前提下,從FF改為RR配置!